「出雲崎宿」とは

新潟県出雲崎町(いずもざきまち)にある「出雲崎宿(いずもざきしゅく)」。佐渡の金銀を江戸に運ぶ際の港町として栄えており、江戸幕府の財政を支える幕府直轄の天領地となっていました。

詳細は、出雲崎町観光協会公式サイトにてご確認ください。

現在では出雲崎宿の看板が立っており、周辺には出雲崎の「妻入りの街並」看板も立っています。専用駐車場はなく、道幅も狭いので、周辺には十分にご注意ください。

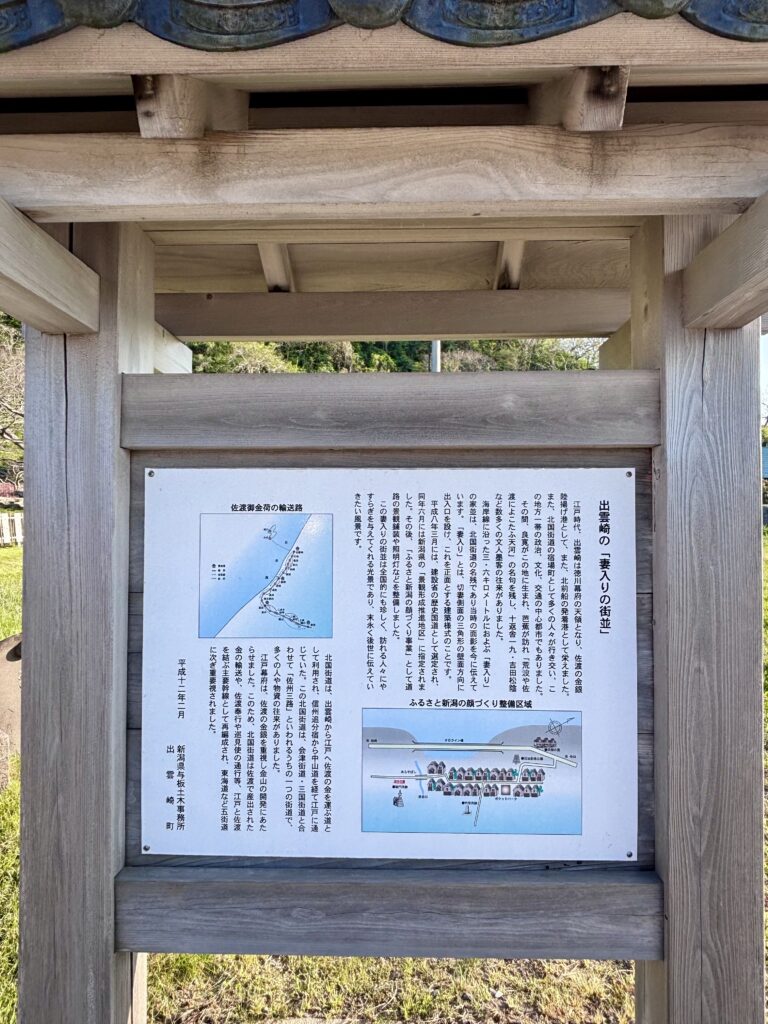

出雲崎の「妻入りの街並」

江戸時代、出雲崎は徳川幕府の天領となり、佐渡の金銀陸揚げ港として、また、北前船の発着港として栄えました。

また、北国街道の宿場町として多くの人々が行き交い、この地方一帯の政治、文化、交通の中心都市でもありました。海岸線に沿った三・六キロメートルにおよぶ「妻入り」の家並は、北国街道の名残であり当時の面影を今に伝えています。「妻入り」とは、切妻側面の三角形の壁面方向に出入口を設け、これを正面とする建築様式のことです。

この妻入りの街並は全国的にも珍しく、訪れる人々にやすらぎを与えてくれる光景であり、末永く後世に伝えていきたい風景です。

(引用元:出雲崎の「妻入りの街並」 看板より一部抜粋)

平成十二年二月 新潟県与板土木事務所

出 雲 崎 町

「尼瀬獄門跡」とは

新潟県出雲崎町尼瀬(あませ)にある「尼瀬獄門跡(ごくもんあと)」。当時の厳罰を処する場所であり、牢屋も作られていた場所です。

現在こちらには、獄門跡の看板が立っています。専用駐車場はありませんのでご注意ください。敷地内には、供養塔があり、お地蔵様が安置されています。

尼瀬獄門跡

当初は元和二年(一、六一六年)徳川幕府の直轄地となり、代官所が置かれた。附属機関として牢屋もつくられたここは極刑の執行をする刑場であった。おそらくは幾千もの斬首がなされたことであろう。特に重罪人の生首は浜辺のほうにさらされたと伝えられている。供養塔は天明年間の建立であり数体の地蔵尊と老榎は当時を偲ばせるものがある。

地元では現在も毎年九月一日に供養祭を行っている。出雲崎町

(引用元:尼瀬獄門跡 説明看板)

また、尼瀬獄門跡の説明看板も立っていました。訪れた際には、是非読んでみてください。

「尼瀬獄門跡」基本情報

| 所在地 | 〒949-4308 新潟県出雲崎町大字尼瀬431 |

| お問い合わせ先 | 出雲崎町役場産業観光課商工観光係(℡0258-78-2291) |

| 交通アクセス | 新潟駅から車で1時間28分(63㎞) 小木ノ城駅から車で9分(4.6㎞) |

| 駐車場(無料) | なし(「道の駅越後出雲崎天領の里」の駐車場をご利用いただけます。(徒歩約9分)) |

| 各種サイト | 新潟県ホームページ 出雲崎町観光協会公式サイト |